不整脈とは

不整脈とは、その名の通り、脈が乱れる状態のことです。これは病名ではなく、心臓のリズムが異常になっている様々な病態の総称として使われています。(*1)

通常、正常な脈拍は「安静時に1分間に50~100回で、規則正しく打つ脈」を指します。この範囲外の脈拍を持つ場合、不整脈と呼ばれます。ただし、運動中や興奮したときに脈拍が1分間に100回以上になるのは生理的な反応であり、その場合は不整脈とはみなしません。

(*1)日本心臓財団 不整脈とは

不整脈を知る前に、まずは基本的な心臓の働きを見てみましょう。

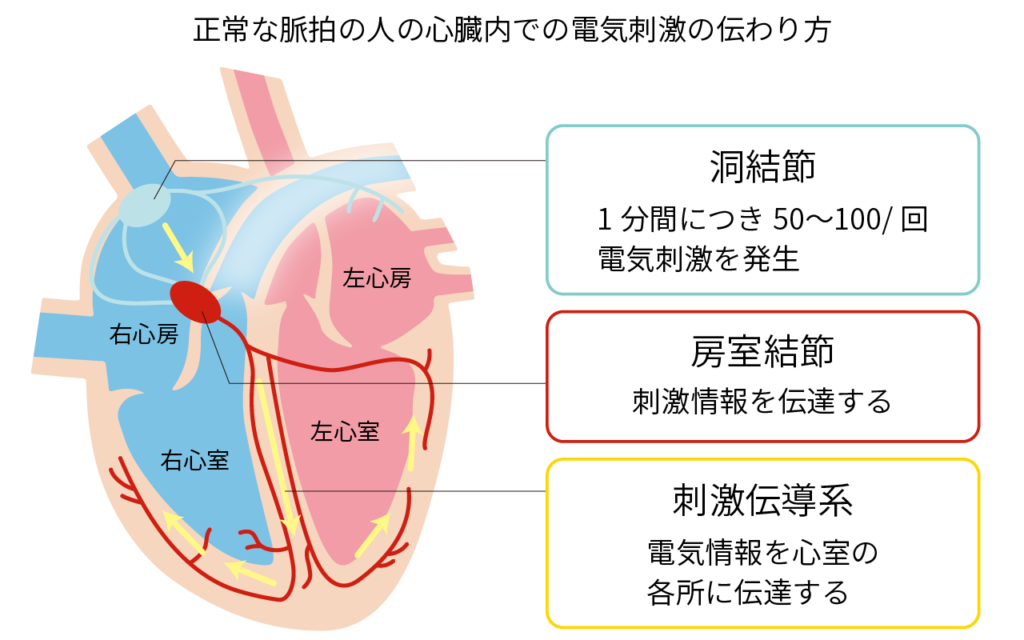

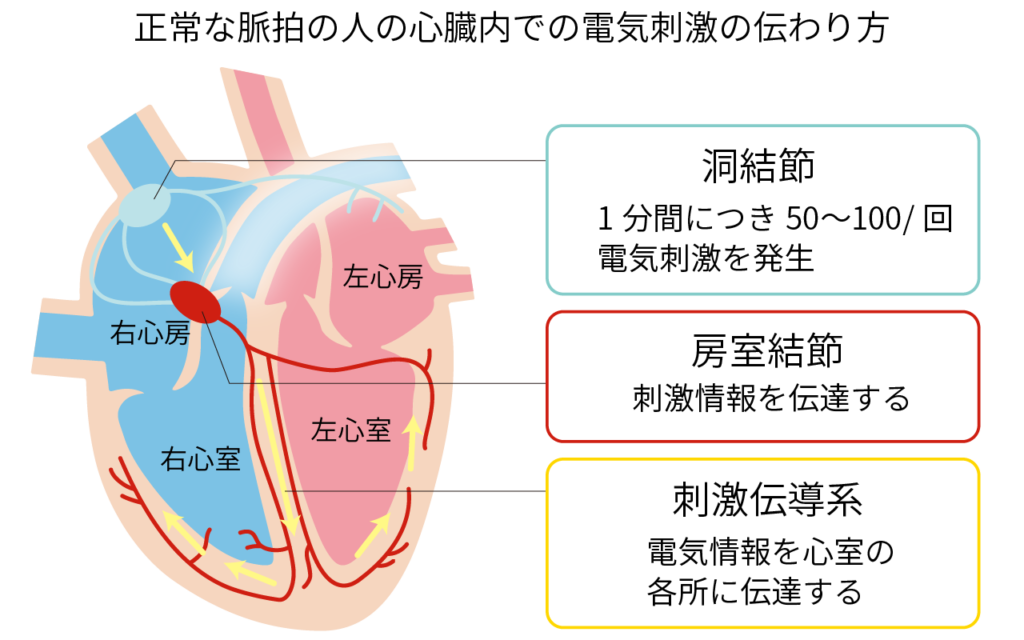

心臓という臓器は、上下に2つの部屋に分かれています。上の部屋を心房、下の部屋を心室と呼びます。それぞれが左右に分かれていて、右心房、左心房、右心室、左心室と呼ばれています。体中に血液を送り出すのは左心室の役割です。

心臓は筋肉でできており、繰り返し収縮と弛緩を繰り返すことで、血液が体中に送り出されます。この筋肉は、心臓内を走る電気の刺激に反応します。心拍動の指示を出す組織である「洞結節」が、1分間に50〜100回(安静時)の電気刺激を規則正しく発生させることで、いつでもリズミカルに脈を打つことができているのです。

この洞結節で発生した電気は心房に広がり、房室結節に達します。心房では電気は速く流れますが、房室結節では遅くなります。そしてこの房室結節は、心房が興奮しすぎても、適度なスピードに戻るように調整する役割を持っています。房室結節があることで、心房と心室に電気的なつながりが保たれているのです。

房室結節を通過した電気は、心室にある特別な筋肉に到達します。ここでは電気が速く走り抜け、心臓全体が協調して収縮していきます。

この電気のリズムに異常がおきると、不整脈と言われる状態になるのです。

心臓は、意識しなくてもいつも働いてくれていて、生命を維持し、生活を支えてくれています。また、身体の機能を最大限に発揮できるように状況に応じて自動的に脈拍や拍出量、血圧などをうまく調整してくれる機能も備えています。生まれたときから一人にひとつずつ、そんな高性能の装置を授けられていることに感謝ですね。

不整脈の種類

不整脈は脈の打ち方により、次の3つに分類されます。

1.頻脈性不整脈

(ひんみゃくせいふせいみゃく)

3.期外収縮

(きがいしゅうしゅく)

最も頻繁に見られる不整脈。不規則な心拍が現れ「時折、脈拍が飛ぶ」と感じる。

最も頻繁に見られる不整脈。不規則な心拍が現れ「時折、脈拍が飛ぶ」と感じる。

< 主な疾患 >

心房性期外収縮

頻脈性不整脈

(脈が速い)

頻脈性不整脈

(脈が速い)

1.頻脈性不整脈

1.頻脈性不整脈

頻脈性不整脈とは、心拍数が異常に速くなることによって引き起こされる不整脈の一種です。

正常な心拍数は成人で1分間60~100回ですが、頻脈性不整脈では心拍数が100回を超え、時には150回以上になることもあります。

このタイプの不整脈にはいくつかの種類があり、原因や症状によって異なります。

主な頻脈性不整脈について解説します。

頻脈性不整脈

心房細動

心房細動は、治療が必要な頻脈性不整脈の中で最も一般的です。

心房が異常に興奮することで、心拍リズムが不規則になり、心拍数が40~230回と激しく変動します。この結果、血液の流れが停滞し、血栓ができやすくなります。血栓が脳に流れると脳梗塞を引き起こす可能性があり、高齢者では特に注意が必要です。

心房細動の原因は多岐にわたり、加齢が主な要因の一つとされています。また、心臓弁膜症や先天性心疾患、高血圧、心筋梗塞、心筋症などの心臓病が直接的な原因となることもあります。一方、健康な人でも喫煙、過剰な飲酒、ストレス、睡眠不足といった生活習慣や自律神経の乱れが心房細動を引き起こすことがあります。さらに、睡眠時無呼吸症候群や甲状腺機能亢進症などの他の疾患もリスク因子とされています。(*2)

心房細動の主な症状としては、動悸、息切れ、胸の不快感、倦怠感、めまい・失神などが挙げられます。放置すると心不全のリスクも高まるため、早期診断と治療が重要です。

治療には、抗凝固療法、カテーテルアブレーション、薬物療法(β遮断薬や抗不整脈薬)などがあります。

不整脈の中で最も多いのがこの心房細動です。直接生命に関わることは比較的少ないのですが、放置してしまうと心不全や脳梗塞などの発症につながります。その結果、生命の危険や重大な後遺症を残すことになりますので、無症状であったとしても適切な対処が必要ですね。

頻脈性不整脈

発作性上室性頻拍

発作性上室性頻拍は、突然100~200拍/分という速いリズムで脈を打ち、突然止まる、発作性の不整脈です。発作中に心電図をとれば診断することができますが、発作の時間が短いと、心電図をとることができず、なかなか確定診断がつかないというケースもあります。

主な症状は、突然の動悸、息切れ、胸の圧迫感や痛み、めまい・失神などです。発作が短時間で収まることもありますが、頻発すると生活の質に影響を及ぼすため、適切な治療が必要です。

発作時の治療として、迷走神経刺激(Valsalva法など)や薬物療法、必要に応じてカテーテルアブレーションが検討されます。

頻脈性不整脈

心房粗動

心房粗動は、心房の異常な電気経路により心拍数が速くなる頻脈性不整脈の一つです。心房に傷ができることで新たな電気の経路が形成され、心拍数が120~150回/分と速い状態になります。心拍リズムは規則的な場合もあれば、不規則な場合もあります。持続すると心臓への負担が増大し、さまざまな合併症を引き起こす可能性があります。

心房粗動の原因としては、心房細動の治療に用いられる抗不整脈薬(ピルジカイニドやプロパフェノンなど)の影響や、甲状腺機能亢進症、肥満、睡眠時無呼吸症候群などの基礎疾患が挙げられます。また、心臓外科手術や心房細動アブレーション後に傷ついた部位の周囲で電気の旋回路ができることも原因となります。

主な症状は動悸や息切れで、自覚症状がない場合もありますが、放置すると心不全のリスクが高まります。早期診断と適切な治療が重要です。治療にはカテーテルアブレーションや薬物療法が用いられます。

頻脈性不整脈

心室頻拍

心室頻拍は1分間に120回以上の電気刺激がおきる頻脈です。心筋梗塞や心筋症などの基礎疾患により、心室筋がダメージを受けたことで起きるほか、特に原因がなく発症することも。動悸を感じる人もいれば、失神したり、最悪の場合、死に至るケースもあります。ただし、基礎疾患がなければ、命に関わる可能性は低いでしょう。

頻脈性不整脈

心室細動

心室細動は、致死性不整脈とも言われており、命に関わる極めて重篤な不整脈です。心筋梗塞やブルガダ症候群、QT延長症候群が主な原因で、原因不明の特発性心室細動もあります。

心室筋が収縮できなくなることで、血液を排出できなくなり、脳や心臓に血液が供給されず、意識がなくなり、迅速な救命措置を取らない限り死に至ります。

救命のためにAEDによる電気ショックが行われます。

頻脈の原因は色々あり、危険性も様々ですね。動悸はつらい症状ですが、動悸を感じるということは血圧が保たれている証拠でもあります。本当に危険な不整脈では血圧が保てなくなり、一瞬気が遠くなるようなめまいや意識消失(失神)を来します。

徐脈性不整脈

(脈が遅い)

徐脈性不整脈

(脈が遅い)

2.徐脈性不整脈

2.徐脈性不整脈

徐脈性不整脈(じょみゃくせいふせいみゃく)とは、心拍数が異常に遅くなることによって引き起こされる不整脈の一種です。成人の正常な心拍数が1分間に60~100回であるのに対し、徐脈性不整脈では心拍数が60回未満となり、脳や全身に十分な血液が送れなくなる可能性が出てきます。徐脈性不整脈には、主に房室ブロックと洞不全症候群があります。(*3)

(*3)日本心臓財団 徐脈性不整脈(房室ブロック、洞不全症候群)とは

徐脈性不整脈

房室ブロック

房室ブロックは、心房から心室へと電気が伝わる際に遅延や途絶が生じる不整脈です。

第1度(伝導遅延)、第2度(時折伝導停止)、第3度(完全伝導停止)に分類され、重症度に応じてペースメーカーの装着が検討されます。

第3度房室ブロックは、心停止を引き起こす危険性があるため、緊急治療が必要です。

徐脈性不整脈

洞不全症候群

洞不全症候群は、心臓のリズムを調整する洞結節の機能低下により、脈拍が異常に遅くなる状態です。症状として、めまいや失神があり、ペースメーカーによる治療が行われることがあります。洞不全症候群の診断はホルター心電図や運動負荷試験により行われ、治療方針が決定されます。

房室ブロックも洞不全症候群も心臓の老化によることが多いですが、薬剤の影響や甲状腺などのホルモン異常、自律神経の影響などもあったりします。また、長年スポーツをされている方はスポーツマン心臓(アスリートハート)で徐脈になったりしますが、それは病気というよりは適応変化ですね。

期外収縮

(脈が飛ぶ)

期外収縮

(脈が飛ぶ)

3.期外収縮

3.期外収縮

期外収縮は、心臓の正常なリズムの中で不規則な収縮が起こり、脈拍が飛んだり、抜けたりする状態を指します。

発生源が心房の期外収縮を心房性期外収縮と言い、発生源が心室の期外収縮を心室性期外収縮と言います。

心房性期外収縮の場合は症状が生じることはあまりありません。気をつけたいのは、突然死のリスクが高くなる心室性期外収縮です。

期外収縮

心室性期外収縮

心室性期外収縮は多くの人に見られる不整脈ですが、全心拍数のうち、20%を超える期外収縮を認める人は全人口の2%未満です。特に不快な症状がなければ、放置しても問題ありません。しかし、1日1000回以上起きる場合や、症状が強い場合は注意が必要です。

心室性期外収縮の主な症状としては、脈が飛ぶ感覚や、心臓が一回大きく打つような感覚、場合によっては地震が起きているように感じることがあります。多くの場合、症状を気にしない人もいますが、頻度が増えたり心機能が低下すると呼吸困難や息切れを感じるようになります。

1日に1000回以上の心室性期外収縮があると、突然死のリスクが正常な人の3倍になるとされ、さらに10,000回以上になると、約2割の人で心機能の低下が確認されることがあります。

治療には、薬物療法やカテーテルアブレーションが検討されます。

動悸の原因は期外収縮によるものが最も多いですね。不安感を持つと更に動悸を強く感じやすくなるようです。極端に数が多い場合や連発するタイプの場合は要注意のこともありますが、基本的にまず心配いりません。期外収縮をなんとか抑えこもうとして薬剤を使用した場合、その副作用の危険性の方が高くなるかもしれません。数が少ない単発の期外収縮は気にしないで生活するのが一番ですね。

不整脈の検査、診断方法

不整脈は自覚症状がある場合もあれば、無症状のこともあり、気づかないうちに進行することもあります。適切に検査を行うことで、不整脈の種類や原因を特定し、必要な治療につなげることができます。ここでは、不整脈を確認する方法として「自分でチェックする方法」と「病院での検査」について解説します。

自分でチェックする方法

自分でチェックする方法

不整脈のうち、心房細動を持つ人の4割は「無症候性心房細動」という無自覚の状態です。無自覚でも脳梗塞のリスクがあるため、まずはそのリスクに気づくために自分でチェックする「自己検脈」が重要です。

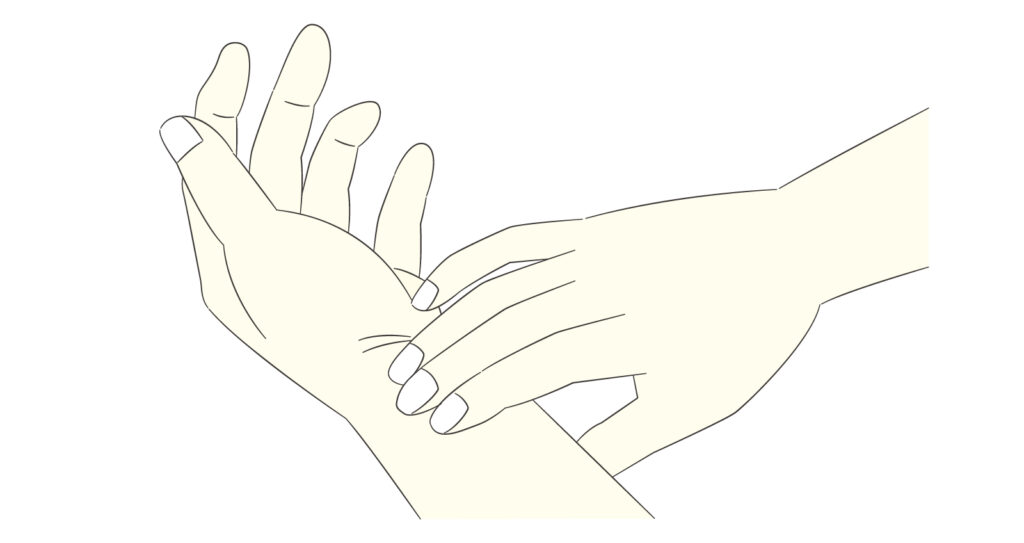

手首の外側、親指側にある橈骨動脈(とうこつどうみゃく)に、反対側の指2〜3本で触れます。下記リストのなかで1つでも当てはまったら、一度受診してみましょう。

症状セルフチェックリスト

- 症状

- 可能性がある病気

- ドキッとする 脈が飛ぶ

- 上室性期外収縮

-

上室性期外収縮

- 心室性期外収縮

心室性期外収縮- 2度~3度房室ブロック

2度~3度房室ブロック- 心房細動

心房細動- 突然脈が速くなりしばらく続きピタッととまる

脈は比較的一定

- 発作性上室性頻拍

-

発作性上室性頻拍

- 突然脈が速くなり、脈がバラバラになる

しばらくすると落ち着く

- 発作性心房細動

-

発作性心房細動

- 上室性期外収縮

上室性期外収縮- 血圧を測定していたら、ある日から脈拍が速くなったが症状がない

- 持続性心房細動

-

持続性心房細動

- 血圧計で毎回、不整脈アラートがでる

自覚症状はない

- 持続性心房細動

-

持続性心房細動

- 上室性期外収縮

上室性期外収縮- 心室性期外収縮

心室性期外収縮- 意識が遠のきそうになる

目の前が真っ暗になる

完全に意識を失う

- 洞不全症候群

-

洞不全症候群

- 2度~3度房室ブロック

2度~3度房室ブロック- 徐脈性心房細動

徐脈性心房細動- 発作性上室性頻拍

発作性上室性頻拍一つでも症状が当てはまる場合は、一度受診することをオススメします。※このチェックリストは、あくまでも指標であり、診断結果を表すものではありません。病院での検査

病院での検査

自覚症状や既往歴、家族の病歴などのほか、心臓や肺、頸動脈の音、甲状腺の腫れ、むくみなどをチェックしたのち、寝て行う安静時心電図や24時間体につけて生活するホルター心電図、超音波検査、胸部レントゲン、心臓造影CT、血液検査などを行います。

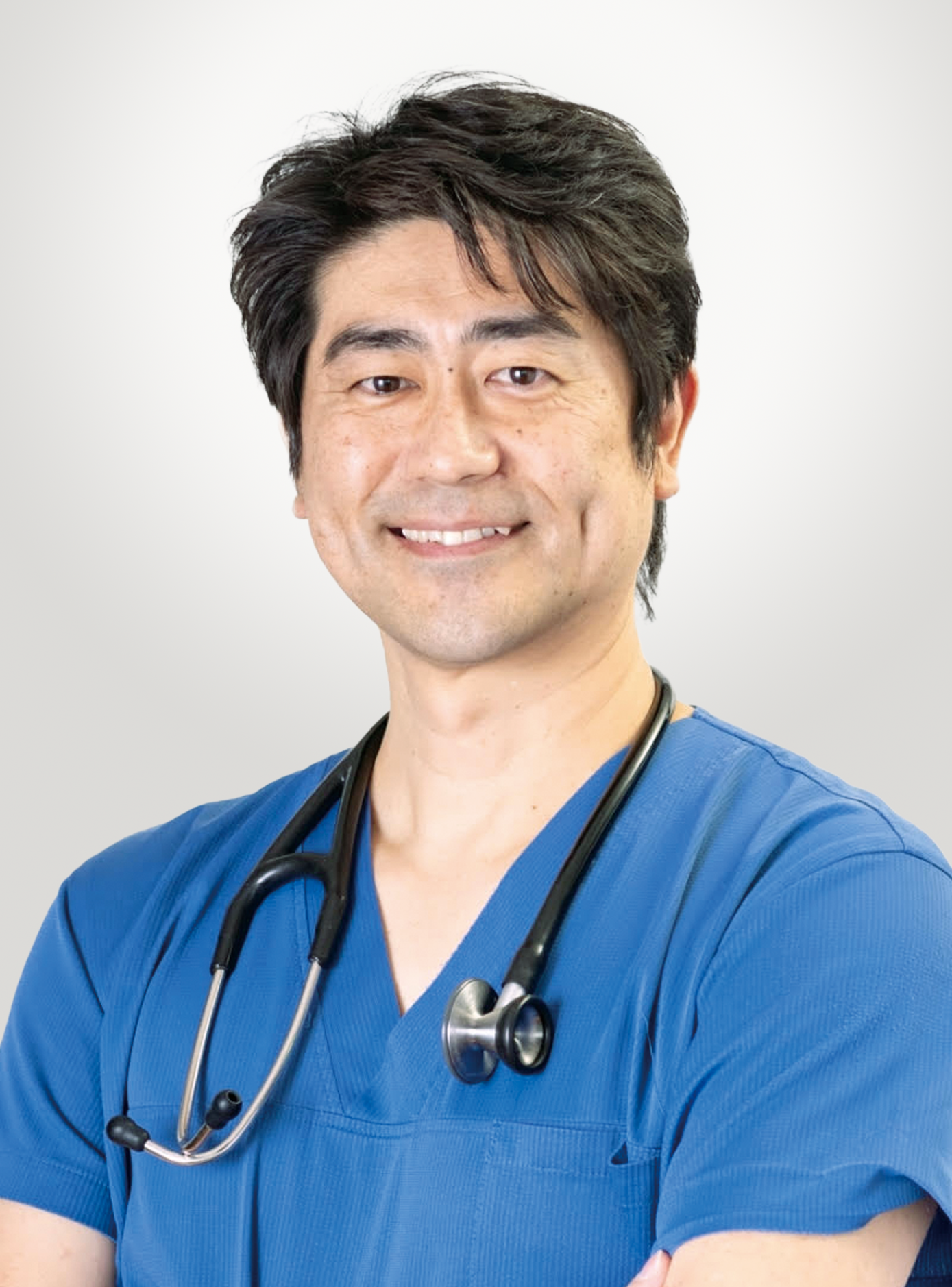

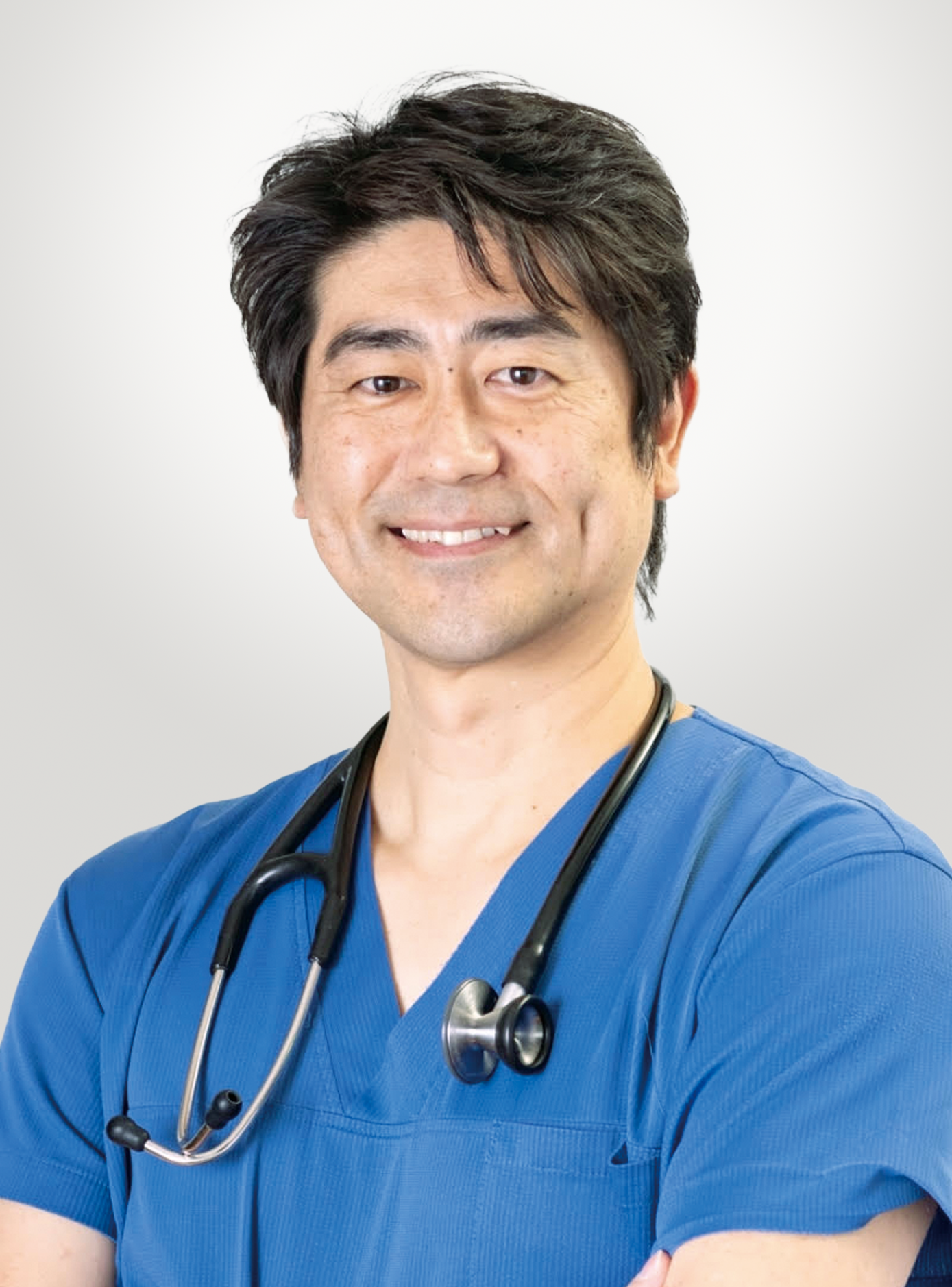

発作中に心電図をとることで判断が確定できる物としては、房室結節リエントリー性頻拍、副伝導路症候群(WPW症候群)、心房頻拍があります。房室結節リエントリー性頻拍と副伝導路症候群(WPW症候群)については、さらにカテーテルを用いた電気的生理検査で判断します。 下重 晋也

下重 晋也不整脈の検査は、不整脈が起きている状態での心電図記録が極めて重要です。できれば情報量の多い標準十二誘導心電図(いわゆる普通の心電図)で記録できると良いのですが、ホルター心電図などの長時間心電図でも発作が記録できればかなり正確に診断を行うことができますね。

発作中の心電図が捕まっていなくても、カテーテルを用いた電気生理検査で不整脈を人工的に誘発したり、異常な電気回路の存在を確認して診断することも可能ですが、何も異常所見を認めず、治療の必要性も確認できずに終了する場合もあります。不整脈の予防

不整脈を起こしたり、助長する要因として、次のような食べ物や飲み物、生活習慣があげられています。(*4)

- カフェイン

- 喫煙

- アルコール

- ストレス

- 睡眠不足

また、不整脈を持っている場合、次の薬は不整脈に悪い影響を与える可能性があります。処方される場合は医師や薬剤師に、不整脈を持っていることを伝えましょう。

- かぜ薬

- 精神病薬・抗うつ薬

- 抗不整脈薬

- β遮断薬

さまざまな種類がある不整脈。自覚症状がなくとも、いつの間にかリスクがある状態になっている可能性もあります。自分で行える脈のチェックや、普段の生活で少しでも違和感があれば、専門医に相談しましょう。

不整脈が気になる方はご相談を

不整脈が気になる方はご相談を

不整脈は一時的なこともありますが、脳梗塞や心不全につながるケースもあります。

当院ではホルター心電図や心エコー、CTなどの検査を通じて、正確な診断と適切な治療を行っています。

動悸・息切れ・脈の乱れが気になる方、健診で異常を指摘された方、不整脈が疑われる方は早めの受診をおすすめします。

- 血圧計で毎回、不整脈アラートがでる

- 突然脈が速くなり、脈がバラバラになる