このページのポイント

- 高血圧は、収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上で診断され、脳卒中や心筋梗塞のリスクを高める。

- 高血圧の人は、心房細動を発症するリスクが1.5倍高く、脳梗塞の危険性も増加する。

- 睡眠時無呼吸症候群は二次性高血圧の主な原因であり、高血圧や心房細動のリスクをそれぞれ2倍、4倍に高める。

高血圧の定義

高血圧は、収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の場合に診断されます。

高血圧になると、将来的に脳卒中や狭心症、心筋梗塞などのリスクが高まります。

高血圧と心房細動

高血圧の人は、そうでない人と比較して心房細動を発症するリスクが1.5倍高まります。

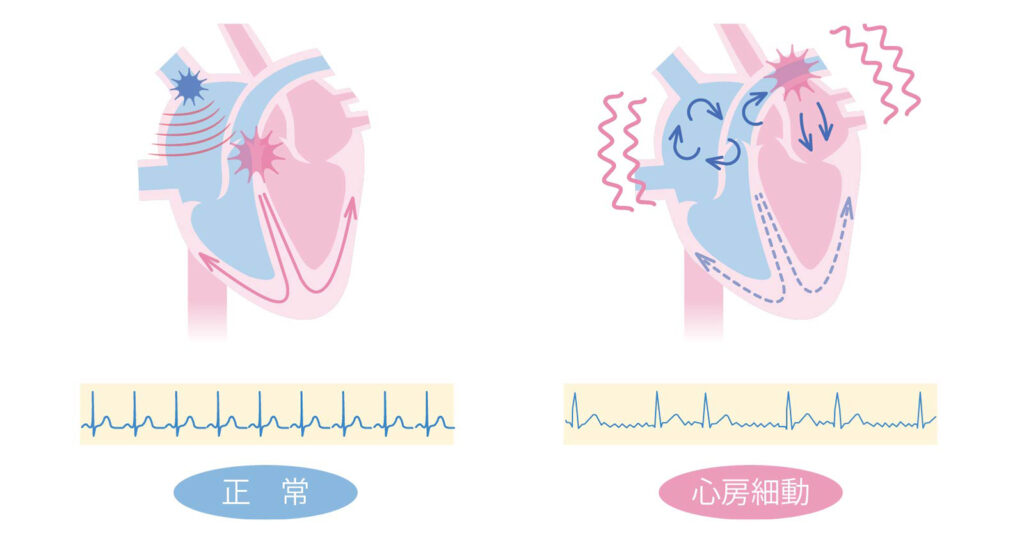

心房細動は脈拍が不規則になる不整脈で、脳梗塞を引き起こす原因となりますが、高血圧を併発しているとこのリスクはさらに高まります。

また、心房細動と高血圧を併発し、血液をサラサラにする薬(抗凝固薬)を内服している場合は、脳出血などの出血性合併症を引き起こしやすくなります。

二次性高血圧

二次性高血圧とは、ある特定の原因によって血圧が上がることを言います。その原因で最も多いのが、睡眠時無呼吸症候群です。

睡眠時無呼吸症候群の人は、高血圧に2倍、心房細動に4倍なりやすくなります。

睡眠時無呼吸症候群が原因の高血圧の特徴は、早朝高血圧です。起床時に血圧が高いけれど、日中は下がっている人は、睡眠時無呼吸症候群の合併が疑われます。今まで過小評価されてきましたが、睡眠時無呼吸症候群は高血圧や心房細動の発症リスクを高めるのです。

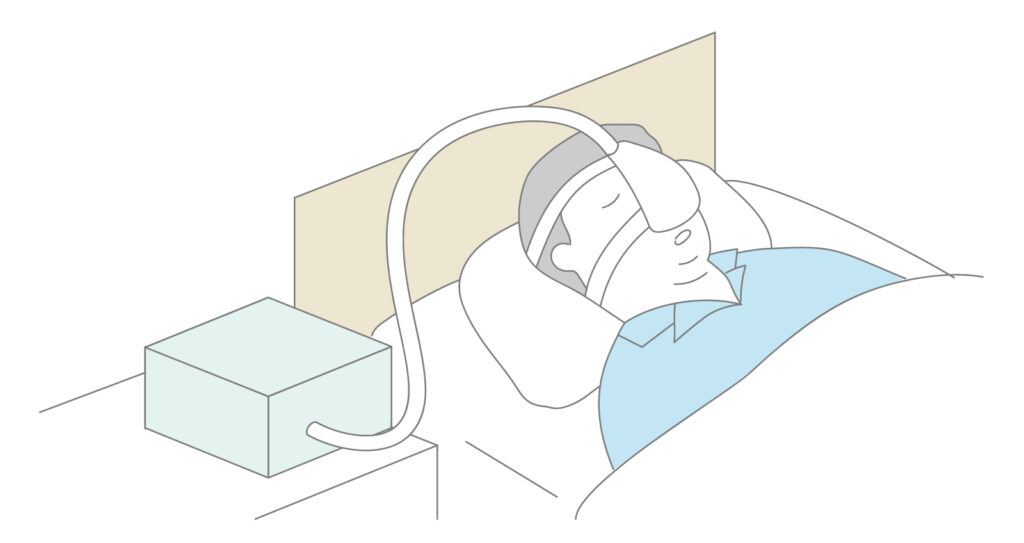

睡眠時無呼吸症候群の人は、心房細動や高血圧の治療だけでなく、無呼吸症候群の治療も行わないと、心房細動が再発したり、高血圧の治療が十分に効果を発揮しない可能性があります。そのような場合は、無呼吸症候群の治療であるCPAP(シーパップ)を検討すると良いでしょう。

降圧目標

心房細動を合併した高血圧患者の治療目標は、一般の人の降圧目標と変わりなく、上の血圧/下の血圧をそれぞれ140/90mmHg未満にすることです。血圧が低ければ低いほど、脳梗塞、狭心症、心筋梗塞発症の危険性は下がります。

血圧が下がりすぎたことで、ふらつきを起こさないのなら、血圧は低いほど良いことになります。

血圧治療方法

血圧治療としてまずやらなければならないことは減塩です。減塩だけで薬が不要な人は多くいます。

薬物療法を行う場合、慢性心房細動の人に対しては心拍数の調整も兼ねて主にビソプロロールやジルチアゼムが使用されます。

しかし、結果的に血圧が下がらない場合は、その他複数の薬剤を必要とすることもあります。

不整脈で気になることがあればどうぞお気軽にご相談ください

当院は、不整脈の治療に特化したクリニックです。軽症、重症にかかわらず、すべての不整脈が診療対象です。

当院で手術をした患者さんは、術後も24時間体制365日、診療できるような体制をとっています。

不整脈で気になることがあればどうぞお気軽にご相談ください。